王新知:恒久的燃烧

编者按:为贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和党中央、国务院关于新时代教育工作的决策部署,我国自2018年起逐步推进“银龄教师行动计划”。“银龄教师”是指60岁以上的退休教师,尤其以退休校长、教研员、骨干教师为主。他们中的很多人仍眷恋课堂、心系教育,志愿走进教育资源相对薄弱的老少边区奉献余热,这对新时代办好教育强国事业、积极应对人口老龄化、建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国具有重要意义。

在北医校园里,有这样一批学养深厚、德高望重的老专家、老教授,他们积极响应国家号召,加入“银龄教师”队伍,支援国家西部教育事业,诠释教育家精神,践行医者使命担当,将“明德、厚道、尚仁、出新”的北医精神播撒在祖国大地。为进一步传承这种精神,搭建起代际对话的桥梁,激励北医青年以老一辈为榜样,根据北京大学医学部关工委和离退休工作处部署,在学生工作部指导下,医学生预科办公室正式启动“对话银龄,引领医路”活动,由15名2024级医学预科学生组成6支采访团队,与北医参加“银龄计划”的老专家、老教授面对面交流人生经历,分享治学经验,领会医者精神,共话医路初心,为新时代立德树人事业注入了历史纵深与现实温度。

我们联系上王新知老师的时候,年近古稀的她正在三亚北大口腔医院迎宾门诊部工作,周末还要和同事们一起去海南文昌观看卫星发射。随着眩目的火焰从火箭尾部喷出,长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场顺利升空。从《东方红》响彻太空,到长征十二号完成首飞,我国航天事业以其坚持不懈的燃烧从“文革”的乌烟瘴气中完成突围;在发射场凝望卫星发射的那个背影,也在漫长的岁月中坚定而恒久地燃烧着,在口腔医学的宇宙中锚定奋斗的轨道,默默陪伴在无数患者和医学生身旁。

用湿木材生一把火

“我几乎是我们口腔医院工龄最长的人。从1971年一直到2020年退休,我的累计工龄是49年……所以我们科同事有时候就经常开玩笑,叫我‘王老’。”

王新知自豪的自述之下,藏着一段失温的过往。她是北京医科大学口腔修复专业毕业的临床技能型博士,但三年高中却缺席了她漫长的求学生涯。1971年初中毕业时,正好赶上“文革”,她因此无法继续高中学业。在那个动荡的年代,“靠自己看点书”都算不上一件易事。小说都被禁了,能够阅读的书籍数量和种类都十分有限。但王新知的学习热情仍然顽强地燃烧着,驱动着她成为了北海边上北京图书馆的常客。“至少到那儿去看一些还能看到的书,就是要去学习。”也是在这样一个艰难的时期,王新知养成了广泛阅读和记笔记的学习习惯。

1977年,工作了将近七年的王新知终于等来了恢复高考的消息。她想去参加,争取一个学习的机会,不给自己留下遗憾。可是由于没有学过高中课程,只能靠后期补课,在第一年高考时她只考了240多分,在当时这个分数只过了中专分数线,离上大学还有一些差距。为此,她选择了复读,第二年再次参加高考幸运的火苗终于从潮湿的空气中探出了脑袋,王新知赶上了北京高校扩招,如愿成为了首都医科大学(原为北京第二医学院)分院的第一届口腔系的学生。

考上大学以后,王新知因高中的缺席遗落下的英语、高等代数、生物等课程“只能通过自己的努力来弥补跟别人的差距”。在那个周末单休的年代,因为太渴望学习机会,她基本上每周日还会到学校学习,复习一周的功课。因为年龄比较大,加上学习勤勉,同学们推选王新知来做学习班长。于是她也担起了帮助其他同学的责任。当时班内一些应届的同学,没有往届同学那么强烈的学习动力。“所以到期末复习的时候,同学、老师会让我帮忙串讲辅导一下,我就给这一组讲完了换一组再接着讲。实际上给他们讲的过程,也是我自己复习的过程,最后我自己全都记住了。”

凭借刻苦的学习和优异的成绩,王新知大学连续三年被评为三好学生,1983年本科毕业后分配到口腔医院参与了为期一年的口腔病流行病学调查工作。在流调中,王新知发现,我们国家的龋病发病率很高,在当时那个年代我们的口腔卫生工作做得不是特别理想,缺牙的老人也非常多,他们进食困难,生活质量很受影响。一方面享受“像做工艺品一样”的修复体制作过程,一方面期待修复体能够帮助患者恢复到正常生活、给人民带来福音,就这样,她踏上了口腔修复专业的深耕之路。

王新知回忆这段称不上顺利的过往时,脸上始终挂着和煦的笑容。她说:“当时我父亲就跟我说,什么事情都是会有变化的,你不能只看到黑暗的这一面,你还要看到将来光明的那一面。这就是唯物辩证法。所以只有你自己的努力是最重要的事情。因为有了机会的时候,你没有准备,你没有抓住这个机会,那是你自己的问题。”靠着心中对学习的渴望,王新知终于在被时代的阵雨淋湿的木材上,升起了一团温热的火焰。

王新知在海南文昌长征十二号火箭发射现场

恒久的燃烧才配得上漫长的黎明前

“我们在做这些事情的过程中,也是在享受快乐。”

作为中华口腔医学会口腔修复专业委员会的一员,王新知把手中的火种带到了祖国大地的许多角落。

2007年,中华口腔医学会启动了“西部行”公益活动,号召国家临床重点专科建设项目单位组织专家赴西部12个省份授课讲学。2019年,“中部崛起”公益活动在江西正式启动。在这些公益行动中,志愿者医生负责给当地的三甲医院和学校作口腔专业的讲座,同时带当地医生进行门诊的实习指导。在志愿者医生之中,就有王新知的身影。

从迪庆藏区医院、海拉尔医院,到咸宁科技学院、江西井冈山大学,再到三亚中心医院,增长的年龄并非王新知 “熄火”的信号,而是成为了“播种”的见证。

2021年王新知在湖北咸宁支教讲课

王新知在井冈山大学支教

在全国范围内进行教学支援和医疗帮扶,是一件听上去就不容易的事。而做起来,只会比听上去更难。在迪庆的时候,王新知已经是“将退未退”的年龄,3200米的海拔带来的高原反应让这次支援成为了她印象里“最艰难的一次支援”。医院给北京来的专家老师们准备了氧气袋,在讲课的时候,王新知每讲半小时就要吸一会儿氧,然后再接着讲。与王新知同去的还有牙周科的欧阳翔英教授,她的高反要轻很多,也一直在照顾王新知。在当地医院的照顾和同伴的支持下,尽管很艰难,但王新知依然坚持在高原待满了两周。

迪庆也用它独特的方式回馈了志愿者医生们。当地有很多少数民族,不仅有藏族,还有纳西族、白族和其他少数民族。王新知去的时候,恰逢藏区自治区成立60周年,在举行庆典的那几天,医院所有的本地职工都穿民族服装来上班。“那几天大街上,真的是五彩斑斓的,各族的人民,穿着各种不同的民族服装。而且藏族人特别能歌善舞,大街上只要有广场,就会有音乐,就会有人唱歌跳舞。所以环境特别祥和、特别喜庆,我们看着心情特别好。”

2022年王新知在云南迪庆藏族自治州支教(右一为王新知)

近半年,王新知在单位的安排下来到了海棠湾北大口腔三亚医院迎宾门诊部,就像壮年时担任口腔修复科副主任的20年那样,“基本上就是院里需要我做哪一块工作,我就去担任哪一方面的工作”。商议采访时间时,她透露的“每周二带教,晚5—6点讲课。周三全天和周四上午有专家门诊,这边晚6点才刚下班”的工作安排,就像墙上摇曳的阴影,向我们描绘着她“有一分热,发一分光”的奉献精神。

2022年王新知在海南三亚帮医支教(右一为王新知)

当被问及“为什么在可以功成身退的人生阶段选择持续工作、甚至去条件相对不好的地区继续发光发热”时,王新知笑着说:“实际上我们在做这些事情的过程中,也是在享受快乐。如果天天闲得没事儿,我觉得也没意思。因为我们医学生的学制非常长,普通的五年制再加三年硕、三年博、三年博后,你算下来有14年。我们的教育时间这么长,学了那么多的东西,那不就应该多工作一段时间,多做一点事吗?”

毕竟,只有恒久的燃烧,才配得上漫长的黎明前。

火焰的接力

“我觉得每一个在北大口腔医学院工作的老师和教授都会有比较强烈的引导下一代医学生、赓续北医口腔优良传统的教学意愿。”

王新知自认幸运,得到了很多宝贵的学习机会,比如师从朱希涛教授攻读博士学位、在美国做博士后研究工作、重返得克萨斯大学进行材料学方面的研究等等。这些学习机会给她提供了对口腔修复专业的深刻理解和独特认识。“这些我所学到的知识,也应该服务于我们的人民、服务我们的国家。再说大一点,就是对世界也要有一定的贡献。所以我也希望培养出我们自己合格的研究生。”因此,参与教学工作对于王新知来说,不仅仅是医教研协同道路上的惯性,更是一种交递火炬的选择,是一场火焰的接力。

深造回国之后,王新知所带的研究生(包括硕士、博士研究生)已毕业了近40名。谈到学生,她如数家珍地报出了几个名字,自豪地告诉我们,他们在毕业后大都成为各个单位的口腔修复专业医教研业务骨干,有的担任院领导,有的担任门诊部主任或科室主任。“我觉得大部分的研究生都在自己的岗位上进行着很好的工作。所以我还是很欣慰的。”

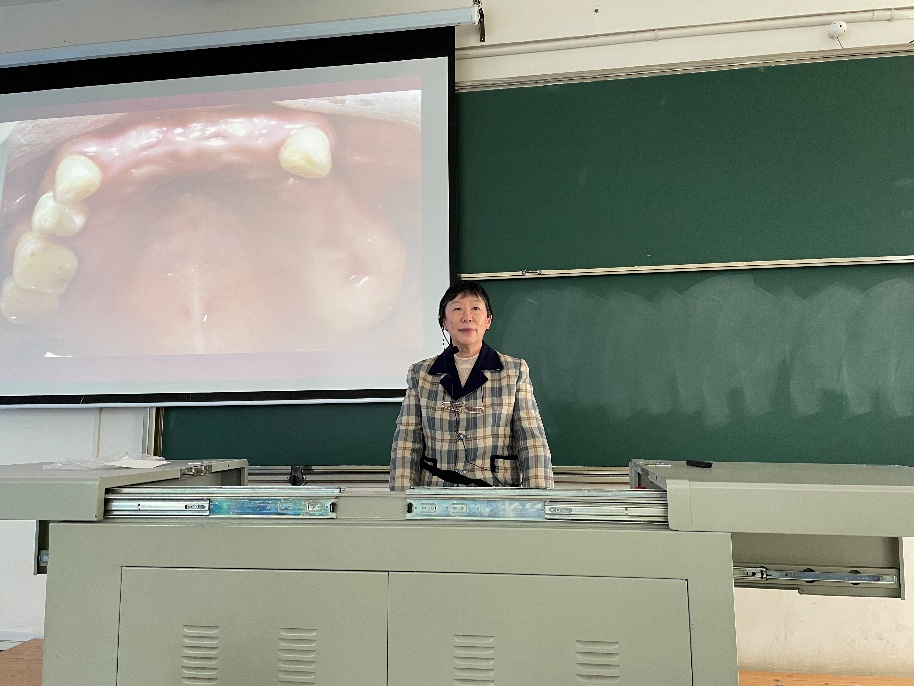

王新知在北大口腔医学院讲课

王新知认为教学是除了她个人工作以外能为口腔医学作的另一种形式的贡献。培养出来的学生们可以作出更大的贡献,身为老师的成就感就体现在这里。此外,她还负责北医固定修复学、口腔应用材料学、可摘局部义齿几堂大课的讲授,并参加了现代口腔医学专著和教材的编撰和翻译工作——在技术尚不规范的年代,这些专著和教材成为了许多院校研究生的必读资料。工作的燃料是她发自内心认同的“有教无类”的教育观,而多年的亲身践行也使她内心的教育之火愈烧愈烈。“不管你的背景是什么样的,只要你认真,愿意学习、愿意受教育,那我们对他们就倾尽努力。要有精英教育,但对一个社会来说,更重要的是要有平民教育。如果只有一两个人属于精英,整体教育水平却很低下,这个国家也没有办法发展。一项事业必须是(各个阶层的)大家协同来做的。这也是我愿意当老师的一个非常重要的原因。”

面对站在自己面前、等待接过那团灼热又令人憧憬的圣火的北大口腔新一代医学生,王新知恳切地指出:最重要的是主动学习,广泛阅读领域内的文献,成为该方向的专家。“不是老师让你学,是你自己要学,你才能学好;如果我根本就不想学,老师天天摁着头逼着我学,那是学不好的。”对于未来,王新知认为:有自己的规划同样是非常重要的,或者做一个专业的专科医生,或者做一个合格的研究者,更好的是成为既能做研究又能做临床的高水平医生。切记不能只会做实验而不与临床结合,这种“不接地气”的发展是难以推动医学进步的。

王新知给我们留下最强烈的印象,便是奋力地、恒久地燃身成灯。透过视频连线略显模糊的画面和略有延迟的声音,她为我们勾画了一个靠着浓厚的学习热情和高觉悟的奉献精神在求学、行医、支教、传授中持续燃烧的医者形象,为我们注入了存有温度的人生经验和前行动力。恒久燃烧,光线和温度将会触摸更远的疆场。医者仁心,守候和安慰将会抵达更多的灵魂。

王新知接受学生记者线上采访

人物简介

王新知,教授、主任医师、博士研究生导师、口腔修复科专科医师、北京大学口腔医院口腔修复科原副主任。1989年在北京医科大学研究生院获医学博士学位。1983年至今在北京大学口腔医院口腔修复科工作,历任主治医师、讲师、副主任医师、副教授、主任医师、教授、博士生导师,并担任原口腔修复科副主任近20年。曾在美国得克萨斯大学休斯敦医学中心作为访问学者进修学习、开展博士后研究工作。曾负责多项国家级和省部级科研基金项目。主译、参编、参译10本口腔专著及教材,指导培养硕士、博士研究生和高级进修医生40余名。2020年退休后,先后在湖北科技学院口腔系、海南省三亚市中心医院口腔科、井冈山大学口腔系支教、帮医。